前の8件 | -

2024黄金週間突入日独「獅子魂」祭り鶴見でスタート [弦楽四重奏]

弦楽四重奏演奏史に新たな1ページを開くやもしれぬ「レオンコロQ初来日祭り」が、初夏の湿っぽさも漂う新帝都のシン弦楽四重奏聖地鶴見はサルビアホールで始まりました。

恐らくは首都圏の最もコアな室内楽ファンのほぼ全てが限定100席の「世界一の公営音楽サロン」のプラチナチケット争奪戦を繰り広げ(たのか…)、近衛家シュヴァルツ家の皆様も必要なチケットの殆どが手に入らない状況での初日。客席には「四半世紀にひとつのスーパースター候補の日本デビュー」を最良の環境で体験すべく、静かな熱気が渦巻く中での開演となりましたです。

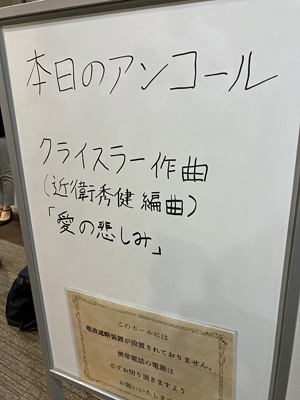

冒頭、Hプロデューサーに拠れば「最初はハイドンは鳴り過ぎで…」だったとのことですが、海千山千の長老連中が「ああ、ここは響き過ぎる個人サロンのモードに切り替えだな」って調整する円熟さで処理するなんてセコいことはせず、会場が小さくてもそれがなんじゃい、って若いパワーを真っ直ぐに炸裂。なかでも第2楽章トリオでの音色変化とか、おおお若いのにそんなことしてくるかぁ、とビックリ。ヤナーチェクは想像通りのチェコ風とは無縁な再現で、終楽章の殺人劇を圧倒的大画面大音量で客席を圧倒。シューマンは、終楽章に向けて繊細な三連作の締めくくりという造りではなく、この作品ってこんなにパワー系だったっけ、と思わされる。「ブラボータオル」が掲げられ大盛り上がりの客席を眺めて爆笑する若者たち、アンコールにはおじいちゃん秀健さん(バロン近衛のご子息)が編曲したクライスラーをサラリと披露

あらためて里帰りのご挨拶でありましたとさ。

あらためて里帰りのご挨拶でありましたとさ。

すれっからしの首都圏クァルテット好きのほぼ全員が、こういう「約束された将来のスター」の堂々たるデビューを前に、話では聞いていたけどここまでとは、と呆れ顔ですらありました。無論、終演後は諸事情で日本での披露はここだけとなったシューマン3番が入ったCDへのサインを求め、大行列。

レオンコロがドイツから抱えてきたCDは、もう今日にも売り切れる勢いで、関係者は頭抱えてます。

レオンコロがドイツから抱えてきたCDは、もう今日にも売り切れる勢いで、関係者は頭抱えてます。

正直、この連中、今や若い弦楽四重奏の誰もが目指さない(目指しても意味が無い)「2000席の大ホールをいっぱいにして、天井桟敷の客にまでちゃんと自分らのやっていることを届ける」という絶滅危惧種の20世紀半ばモダンスタイルのプロ弦楽四重奏スタイルを今に伝える最後の団体かもしれません。室内楽を聴く環境がMax400席、700席や1000席でスター団体が公演してもガラガラが当たり前で、若い弦楽四重奏団の活動拠点はあちこちににょきにょき生えている個人所有の100席規模コンサートスペースが常識となりつつ今、教える方もこんな演奏様式を掲げたところで商売にならんわけですから、それも仕方ないのでしょう。

ところがこの団体、東京Qの日本デビューが大阪フェスティバルホールだったように、サントリー大ホールでこの演目をやって、満員の聴衆を熱狂させることだって可能だった。それがサルビアホールという特殊過ぎる最良の条件での日本デビューになったのだから、残念極まりないと思うべきか、はたまた時代の趣味嗜好の変化なのだからこれはこれで大いに喜べば良いのだと割り切るべきや。うううむ…

ま、何はともあれ、「室内楽やら弦楽四重奏やらなーんにも知らない方でも、なんか知らんけど凄かった、また聴いてみたい」と思わせられるパワーと技量、なによりもこのジャンルでは貴重な「猿でも判る上手さ」をドカンと全面に押し出してギラギラさやバカっぽさを感じさせない。ぶっちゃけ、「室内楽やら弦楽四重奏やらどころか、所謂クラシック音楽なんてなーんにも知らないし関心もない」という方々を一発で捕まえられる例外的な若者達です。正に、今世紀に入ってからはエベーヌQ以来の真のスター候補の登場なんでありまするわ。

先物買いの方は、明日の午後2時、他のチケットなんか捨てて良いから、晴海はトリトンにいらっしゃいな。関西の方は、日曜日午前10時というとんでもない時間のびわ湖は地下の小ホールなんでもうほぼ満杯。月曜日のフェニックスホールにいらっしゃっても、絶対に「ソンした」とは思わせませんっ!《ラズモ1番》の大熱狂は保証しますっ!

四半世紀にひとつのスター団体の日本デビューツアー。冗談じゃなく、欺されたと思ってホールにいらっしゃいな。1980年代終わりの隣の大ホールでインバル指揮日本フィルのマーラー9番やってたアルバン・ベルクQの初来日、スゴイ連中がいるという噂の団体がラ・フォル・ジュルネのドサクサでいきなり有楽町に来てしまったエベーネQの初来日、等々に匹敵する、50代以上ならもう人生で二度と出会えない未来のスーパー巨匠の日本デビューツアー、「俺、レオンコロの初来日、聴いたよ」とマウント取りがしたいなら、残すところあと3公演は必聴じゃぞ。

恐らくは首都圏の最もコアな室内楽ファンのほぼ全てが限定100席の「世界一の公営音楽サロン」のプラチナチケット争奪戦を繰り広げ(たのか…)、近衛家シュヴァルツ家の皆様も必要なチケットの殆どが手に入らない状況での初日。客席には「四半世紀にひとつのスーパースター候補の日本デビュー」を最良の環境で体験すべく、静かな熱気が渦巻く中での開演となりましたです。

冒頭、Hプロデューサーに拠れば「最初はハイドンは鳴り過ぎで…」だったとのことですが、海千山千の長老連中が「ああ、ここは響き過ぎる個人サロンのモードに切り替えだな」って調整する円熟さで処理するなんてセコいことはせず、会場が小さくてもそれがなんじゃい、って若いパワーを真っ直ぐに炸裂。なかでも第2楽章トリオでの音色変化とか、おおお若いのにそんなことしてくるかぁ、とビックリ。ヤナーチェクは想像通りのチェコ風とは無縁な再現で、終楽章の殺人劇を圧倒的大画面大音量で客席を圧倒。シューマンは、終楽章に向けて繊細な三連作の締めくくりという造りではなく、この作品ってこんなにパワー系だったっけ、と思わされる。「ブラボータオル」が掲げられ大盛り上がりの客席を眺めて爆笑する若者たち、アンコールにはおじいちゃん秀健さん(バロン近衛のご子息)が編曲したクライスラーをサラリと披露

すれっからしの首都圏クァルテット好きのほぼ全員が、こういう「約束された将来のスター」の堂々たるデビューを前に、話では聞いていたけどここまでとは、と呆れ顔ですらありました。無論、終演後は諸事情で日本での披露はここだけとなったシューマン3番が入ったCDへのサインを求め、大行列。

正直、この連中、今や若い弦楽四重奏の誰もが目指さない(目指しても意味が無い)「2000席の大ホールをいっぱいにして、天井桟敷の客にまでちゃんと自分らのやっていることを届ける」という絶滅危惧種の20世紀半ばモダンスタイルのプロ弦楽四重奏スタイルを今に伝える最後の団体かもしれません。室内楽を聴く環境がMax400席、700席や1000席でスター団体が公演してもガラガラが当たり前で、若い弦楽四重奏団の活動拠点はあちこちににょきにょき生えている個人所有の100席規模コンサートスペースが常識となりつつ今、教える方もこんな演奏様式を掲げたところで商売にならんわけですから、それも仕方ないのでしょう。

ところがこの団体、東京Qの日本デビューが大阪フェスティバルホールだったように、サントリー大ホールでこの演目をやって、満員の聴衆を熱狂させることだって可能だった。それがサルビアホールという特殊過ぎる最良の条件での日本デビューになったのだから、残念極まりないと思うべきか、はたまた時代の趣味嗜好の変化なのだからこれはこれで大いに喜べば良いのだと割り切るべきや。うううむ…

ま、何はともあれ、「室内楽やら弦楽四重奏やらなーんにも知らない方でも、なんか知らんけど凄かった、また聴いてみたい」と思わせられるパワーと技量、なによりもこのジャンルでは貴重な「猿でも判る上手さ」をドカンと全面に押し出してギラギラさやバカっぽさを感じさせない。ぶっちゃけ、「室内楽やら弦楽四重奏やらどころか、所謂クラシック音楽なんてなーんにも知らないし関心もない」という方々を一発で捕まえられる例外的な若者達です。正に、今世紀に入ってからはエベーヌQ以来の真のスター候補の登場なんでありまするわ。

先物買いの方は、明日の午後2時、他のチケットなんか捨てて良いから、晴海はトリトンにいらっしゃいな。関西の方は、日曜日午前10時というとんでもない時間のびわ湖は地下の小ホールなんでもうほぼ満杯。月曜日のフェニックスホールにいらっしゃっても、絶対に「ソンした」とは思わせませんっ!《ラズモ1番》の大熱狂は保証しますっ!

四半世紀にひとつのスター団体の日本デビューツアー。冗談じゃなく、欺されたと思ってホールにいらっしゃいな。1980年代終わりの隣の大ホールでインバル指揮日本フィルのマーラー9番やってたアルバン・ベルクQの初来日、スゴイ連中がいるという噂の団体がラ・フォル・ジュルネのドサクサでいきなり有楽町に来てしまったエベーネQの初来日、等々に匹敵する、50代以上ならもう人生で二度と出会えない未来のスーパー巨匠の日本デビューツアー、「俺、レオンコロの初来日、聴いたよ」とマウント取りがしたいなら、残すところあと3公演は必聴じゃぞ。

秋吉台コンクール結果 [弦楽四重奏]

結果発表の10時を過ぎましたので、第13回秋吉台コンクール弦楽四重奏部門の結果をお伝えいたします。

1位:クァルテット風雅

2位:クァルテット・プリマヴェーラ

3位:クァルテット・アチェロ、クァルテット・イリス

入賞:クァルテット・エメ

特別賞などは、公式が発表したら追記します。

ちなみにQ風雅は、Qインフィニートと名告ってサントリー室内楽アカデミーに参加していた連中のヴィオラが新メンバーに交代した再出発で、来期のアカデミーにも参加予定とのことです。

なお、某専門誌にレポートを出しますので、当無責任電子壁新聞ではこれ以上詳細は記せません。スイマセン。なんせ打ち合わせ金曜日午後なんで、まだどういう風に処理するか判らずなんで。

ただ、無責任な感想をひとつ言えば…どーしてみんな「クァルテット」を固有名詞の前に付けるラテン系表記ばかりになってるのかなぁ。参加9団体全部がそう、ってのはどういう風潮なんじゃろか。エントリー名には、Quartettとドイツ語表記にしているのに固有名部分を後ろにしてる連中もいたけど、これってもの凄く恥ずかしいぞぉ…誤植ならいいんだけどさ。

団体の名称で言えば、国内コンクールレベルではまあ許されるけど、次のレベルにステップアップしていこうというのなら、もう少し団体名称を考えた方が良いんじゃないかと思わされるのは毎度のこと。今回も、既に活動している団体と同じ名称の連中がいますし…いまのうちだぞ、ペンギンQとは言わんが、トイトイ先輩に学んでくれっ。

案外だったのは、ニッポンの若い世代にはタブレットがまだまだ普及してない事実。某団体、本選ででっかい蛇腹型譜面を落っことしちゃう事故があり、実質暗譜で弾いてたり、ああいうのを見るとタブレットはそれなりに有効だと思うんですけどねぇ。

それから、9団体の中に立奏がひとつもなかったことも意外でした。アルテミスQ以降なんじゃろかね、欧州では大流行で、やってる連中はいろいろと利点を口にするも、ニッポンの学校教育レベルでは立奏は例外、ってことなんでしょうか。

特別賞は以下です。うううむ、フーガさん、総取りじゃん。

山口県知事賞:Q風雅

ベートーヴェン賞:Q風雅

審査員特別賞:Qアチェロ/Q Iris

本選で《ラズモフスキー第3番》を演奏するQ風雅(写真提供:サラサーテ)

1位:クァルテット風雅

2位:クァルテット・プリマヴェーラ

3位:クァルテット・アチェロ、クァルテット・イリス

入賞:クァルテット・エメ

特別賞などは、公式が発表したら追記します。

ちなみにQ風雅は、Qインフィニートと名告ってサントリー室内楽アカデミーに参加していた連中のヴィオラが新メンバーに交代した再出発で、来期のアカデミーにも参加予定とのことです。

なお、某専門誌にレポートを出しますので、当無責任電子壁新聞ではこれ以上詳細は記せません。スイマセン。なんせ打ち合わせ金曜日午後なんで、まだどういう風に処理するか判らずなんで。

ただ、無責任な感想をひとつ言えば…どーしてみんな「クァルテット」を固有名詞の前に付けるラテン系表記ばかりになってるのかなぁ。参加9団体全部がそう、ってのはどういう風潮なんじゃろか。エントリー名には、Quartettとドイツ語表記にしているのに固有名部分を後ろにしてる連中もいたけど、これってもの凄く恥ずかしいぞぉ…誤植ならいいんだけどさ。

団体の名称で言えば、国内コンクールレベルではまあ許されるけど、次のレベルにステップアップしていこうというのなら、もう少し団体名称を考えた方が良いんじゃないかと思わされるのは毎度のこと。今回も、既に活動している団体と同じ名称の連中がいますし…いまのうちだぞ、ペンギンQとは言わんが、トイトイ先輩に学んでくれっ。

案外だったのは、ニッポンの若い世代にはタブレットがまだまだ普及してない事実。某団体、本選ででっかい蛇腹型譜面を落っことしちゃう事故があり、実質暗譜で弾いてたり、ああいうのを見るとタブレットはそれなりに有効だと思うんですけどねぇ。

それから、9団体の中に立奏がひとつもなかったことも意外でした。アルテミスQ以降なんじゃろかね、欧州では大流行で、やってる連中はいろいろと利点を口にするも、ニッポンの学校教育レベルでは立奏は例外、ってことなんでしょうか。

[追記]

特別賞は以下です。うううむ、フーガさん、総取りじゃん。

山口県知事賞:Q風雅

ベートーヴェン賞:Q風雅

審査員特別賞:Qアチェロ/Q Iris

秋吉台音楽コンクール弦楽四重奏部門本選進出団体 [弦楽四重奏]

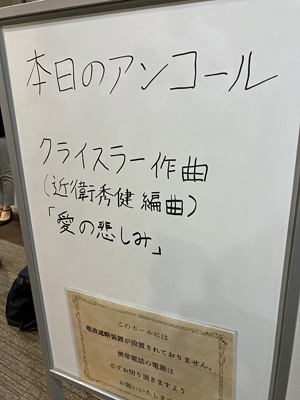

昨日から、山口県の山奥は秋吉台国際芸術家村で、「第13回秋吉台音楽コンクール弦楽四重奏部門」が開催されております。

クァルテット部門の開催は2度目で、前回は優勝がQインテグラとほのQだったということもあってか、今回も9団体が参加する実質上日本で開催されるこのジャンルほぼ唯一の国内大会として立派に機能しております。

某専門誌にレポートを掲載するために滞在しておりますので、当無責任私設電子壁新聞には最低限の事実関係しか記せません。悪しからず。ともかく、初日の「ハイドン若しくはモーツァルト」ラウンドが行われました。

んで、本日の本選進出団体は以下。本日朝10時からの演奏順で記します。なお、メンバーや演奏曲目は下に貼り付けたPDFをご覧あれ。

んで、本日の本選進出団体は以下。本日朝10時からの演奏順で記します。なお、メンバーや演奏曲目は下に貼り付けたPDFをご覧あれ。

Qアチェロ

Qプリマヴェーラ

Q風雅

Qイリス

Qエメ

https://aiav.jp/cms/wp-content/uploads/2024/04/%E6%9C%AC%E9%81%B8%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0_SQ.pdf

残念ながらストリーミングなどはありません。山口や島根、広島、はたまた福岡で暇してる皆様、今から車吹っ飛ばせばまだ午後のセッションには間に合いますから、是非どうぞ。

(写真提供:サラサーテ)

クァルテット部門の開催は2度目で、前回は優勝がQインテグラとほのQだったということもあってか、今回も9団体が参加する実質上日本で開催されるこのジャンルほぼ唯一の国内大会として立派に機能しております。

某専門誌にレポートを掲載するために滞在しておりますので、当無責任私設電子壁新聞には最低限の事実関係しか記せません。悪しからず。ともかく、初日の「ハイドン若しくはモーツァルト」ラウンドが行われました。

Qアチェロ

Qプリマヴェーラ

Q風雅

Qイリス

Qエメ

https://aiav.jp/cms/wp-content/uploads/2024/04/%E6%9C%AC%E9%81%B8%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0_SQ.pdf

残念ながらストリーミングなどはありません。山口や島根、広島、はたまた福岡で暇してる皆様、今から車吹っ飛ばせばまだ午後のセッションには間に合いますから、是非どうぞ。

急告:ゆふいん音楽祭5月特別公演決定 [ゆふいん音楽祭]

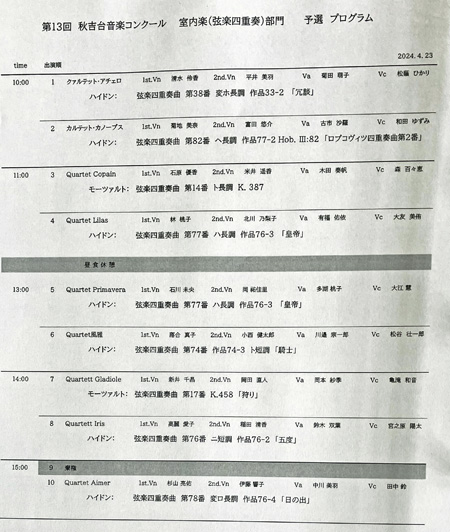

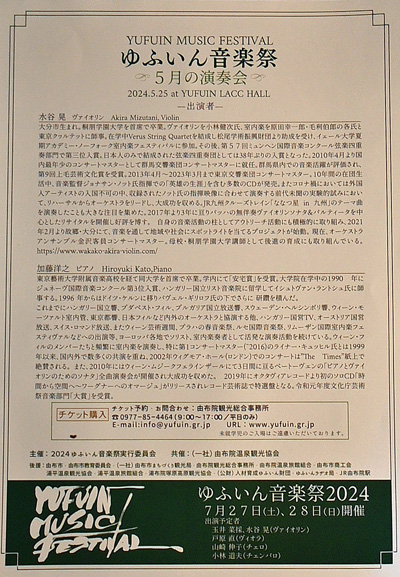

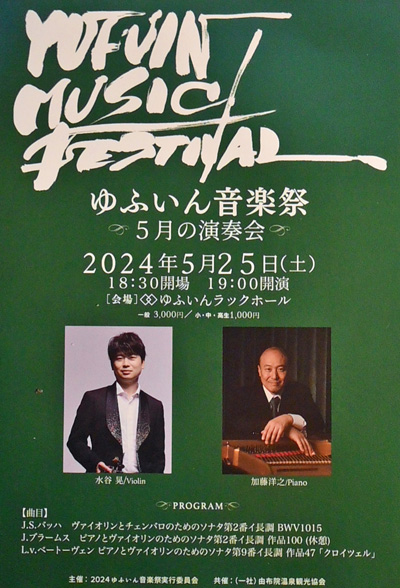

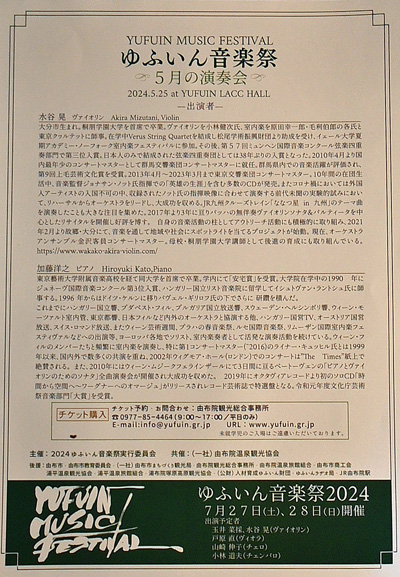

急告です。来る5月25日土曜日午後7時から、湯布院町新公民館「ゆふいんラックホール」で、2024年ゆふいん音楽祭プレ公演が開催されることが急遽決定しました。以下、ご覧あれ。

詳細はご覧の通りです。毎度ながらチケットは由布院観光協会事務所に電話で連絡。って、流石に今年からは電子メールでの予約も可能となりました。支払いは当日会場、現金のみだと思います。

電話番号:0977-85-4464

メール:info@yufuin.gr.jp

www.yufuin.gr.jp

なお、残念ながらこの日はやくぺん先生は鈴木雅明指揮オーケストラ・アンサンブル金沢のツェムリンスキーのために金沢におり、演奏の最中は小松から福岡板付に戻るANAダッシュ8の機内です。うううむ、なんてこった。お嫁ちゃまも、この日は藝大の公開講座の当日で、上野を離れられません。ですから、温泉県盆地に転がり込もうと思ってもダメです。ゴメン。

詳細はご覧の通りです。毎度ながらチケットは由布院観光協会事務所に電話で連絡。って、流石に今年からは電子メールでの予約も可能となりました。支払いは当日会場、現金のみだと思います。

電話番号:0977-85-4464

メール:info@yufuin.gr.jp

www.yufuin.gr.jp

なお、残念ながらこの日はやくぺん先生は鈴木雅明指揮オーケストラ・アンサンブル金沢のツェムリンスキーのために金沢におり、演奏の最中は小松から福岡板付に戻るANAダッシュ8の機内です。うううむ、なんてこった。お嫁ちゃまも、この日は藝大の公開講座の当日で、上野を離れられません。ですから、温泉県盆地に転がり込もうと思ってもダメです。ゴメン。

お江戸での取りこぼしを黒田藩で討ち取る [弦楽四重奏]

敢えて「弦楽四重奏」カテゴリーじゃわい。

もう2週間も前になるか、桜の花咲き乱れる上野の杜の奥深く、藝大奏楽堂で開催された2024年最大の快挙壮挙暴挙、なんとでも言うが良かろー「シェーンベルク弦楽四重奏全曲演奏会」、溢れんばかりとは言わんものの、予想を遙かに上回る400人以上の聴衆を6時間も拘束する大イベントとなり、壮大に幕を閉じたのは当電子壁新聞をお立ち読みの酔狂な方はよーくご存じの通りだと思いますです。全曲フェチのディオティマさん、今日は上海で「ヤナーチェク+リゲティ全曲」やってるんだけどねぇ…

会場を出て、上野公園東博前大噴水の南に広がる屋台大音響と夜桜見物の人に紛れながら、もう充分、お腹いっぱい、と思いつつも、いやぁ、まだまだ足りんわい、どうして弦楽四重奏メインと言いつつ最も重要な《ナポレオン・オード》をやらんのか、それよりなにより、「弦楽四重奏団」が問題なく演奏出来るフォーマットでシェーンベルク作品中でも最も傑作とも評価する人も居よう弦楽三重奏曲を何故やらん、わざわざゲスト呼んで《浄夜》なんてやってくれなくていいから、お疲れ様の第1ヴァイオリンを一足先にお休みさせ、巨匠最晩年の小編成弦楽アンサンブル作品の最高傑作たる弦楽トリオで演奏会を締め括ることこそ記念年に最も相応しい姿ではあるまいかぁあああ、っと思った方も多かったことでありましょうぞ。

どんな曲で、どんな音がするのか、シェーンベルク様がお生まれになって1世紀と半が経った今や、貴方のポケットの中の電脳端末がネットワークに繋がっていれば、指先ひとつでちょちょっと知ることが出来てしまうオソロシー世の中なのじゃ。ほれ、こんなん。

まあ、確かに一部では、ってか、大多数の皆様にはこのところ評判が猛烈に悪い「ゲンダイオンガク」の典型みたいな響きに聴こえるやもしれんがぁ、歌えそうな旋律を拾う、って気持ちを止めたその瞬間、もの凄く豊かで多彩な世界が広がっていることが誰にでもお判りであろーぞ。こういうのを名曲っていうんだよねぇー、というレベルの作品であります。

どいういうわけか大編成の《グレの歌》やら《モーセとアロン》はまだしも、ちっちゃな編成でやれる交響曲すらやってくれず、室内交響曲第1番だってヴェーベルンの小編成版のみで第2番なぞまともに聴けないかもしれないまま終わりそうな記念年、せめて弦楽三重奏曲くらいはどこかで誰かがやってくれ、と思っていたら、おおおおお、こんな演奏会があると連絡がありましたです。

https://teket.jp/4317/34125

このアンサンブル・ファルケという福岡拠点でコロナ頃から活動する団体、ヴィーンで学んだ奏者がコアメンバーということもあり、さりげなく「ヴィーン趣味」なプログラミングをしてくださるのでありまするが、なんとなんと新ヴィーン楽派親分の記念年に、やってくださいます。コアメンバーは実質的に弦楽三重奏なんで、メインはシェーンベルクとヴェーベルンの弦楽トリオ、それにゲストを加えた弦楽四重奏としてツェムリンスキーの第1番、という涎ダラダラな演目ですな。

無論、これならツェムリンスキーは第4番のが筋が通るんじゃね、とか言いたいかもしれんけど、ま、それはそれ。こんなプログラミングをやっていただけるだけでも有り難い限りでありまする。

やくぺん先生、前の晩は直方でエクがあるので、そのまま麻生帝国中枢に宿泊、福岡城趾の彼方は南西学園の講堂に向かいましょうぞ。江戸の敵をようよう長崎まであとちょっとの黒田藩で撃ち、麗岳大師生誕年を気持ちよく祝おうではないかぁ。

もう2週間も前になるか、桜の花咲き乱れる上野の杜の奥深く、藝大奏楽堂で開催された2024年最大の快挙壮挙暴挙、なんとでも言うが良かろー「シェーンベルク弦楽四重奏全曲演奏会」、溢れんばかりとは言わんものの、予想を遙かに上回る400人以上の聴衆を6時間も拘束する大イベントとなり、壮大に幕を閉じたのは当電子壁新聞をお立ち読みの酔狂な方はよーくご存じの通りだと思いますです。全曲フェチのディオティマさん、今日は上海で「ヤナーチェク+リゲティ全曲」やってるんだけどねぇ…

会場を出て、上野公園東博前大噴水の南に広がる屋台大音響と夜桜見物の人に紛れながら、もう充分、お腹いっぱい、と思いつつも、いやぁ、まだまだ足りんわい、どうして弦楽四重奏メインと言いつつ最も重要な《ナポレオン・オード》をやらんのか、それよりなにより、「弦楽四重奏団」が問題なく演奏出来るフォーマットでシェーンベルク作品中でも最も傑作とも評価する人も居よう弦楽三重奏曲を何故やらん、わざわざゲスト呼んで《浄夜》なんてやってくれなくていいから、お疲れ様の第1ヴァイオリンを一足先にお休みさせ、巨匠最晩年の小編成弦楽アンサンブル作品の最高傑作たる弦楽トリオで演奏会を締め括ることこそ記念年に最も相応しい姿ではあるまいかぁあああ、っと思った方も多かったことでありましょうぞ。

どんな曲で、どんな音がするのか、シェーンベルク様がお生まれになって1世紀と半が経った今や、貴方のポケットの中の電脳端末がネットワークに繋がっていれば、指先ひとつでちょちょっと知ることが出来てしまうオソロシー世の中なのじゃ。ほれ、こんなん。

まあ、確かに一部では、ってか、大多数の皆様にはこのところ評判が猛烈に悪い「ゲンダイオンガク」の典型みたいな響きに聴こえるやもしれんがぁ、歌えそうな旋律を拾う、って気持ちを止めたその瞬間、もの凄く豊かで多彩な世界が広がっていることが誰にでもお判りであろーぞ。こういうのを名曲っていうんだよねぇー、というレベルの作品であります。

どいういうわけか大編成の《グレの歌》やら《モーセとアロン》はまだしも、ちっちゃな編成でやれる交響曲すらやってくれず、室内交響曲第1番だってヴェーベルンの小編成版のみで第2番なぞまともに聴けないかもしれないまま終わりそうな記念年、せめて弦楽三重奏曲くらいはどこかで誰かがやってくれ、と思っていたら、おおおおお、こんな演奏会があると連絡がありましたです。

https://teket.jp/4317/34125

このアンサンブル・ファルケという福岡拠点でコロナ頃から活動する団体、ヴィーンで学んだ奏者がコアメンバーということもあり、さりげなく「ヴィーン趣味」なプログラミングをしてくださるのでありまするが、なんとなんと新ヴィーン楽派親分の記念年に、やってくださいます。コアメンバーは実質的に弦楽三重奏なんで、メインはシェーンベルクとヴェーベルンの弦楽トリオ、それにゲストを加えた弦楽四重奏としてツェムリンスキーの第1番、という涎ダラダラな演目ですな。

無論、これならツェムリンスキーは第4番のが筋が通るんじゃね、とか言いたいかもしれんけど、ま、それはそれ。こんなプログラミングをやっていただけるだけでも有り難い限りでありまする。

やくぺん先生、前の晩は直方でエクがあるので、そのまま麻生帝国中枢に宿泊、福岡城趾の彼方は南西学園の講堂に向かいましょうぞ。江戸の敵をようよう長崎まであとちょっとの黒田藩で撃ち、麗岳大師生誕年を気持ちよく祝おうではないかぁ。

上海でも新たな春室内楽音楽祭 [音楽業界]

毎度ながら関心がある方がどんだけいるか知らんけど、配信なんぞもあるというので、こういうものもありますよ、というご紹介。

コロナ禍が明け、経済不況だ何だ他人事としては面白おかしいことをあれこれ言われる大都市中国上海でありますが、この町の音楽生活で最もプアーと断言しても過言ではない室内楽のジャンルで、ひとつの動きがあります。こんなフェスティバルが立ちあがり、メイン会場は上海シンフォニーホール(最近、ジャガーのネーミングライツが付いたんかい?)で、もう去る12日から始まっているとのこと。

https://theviolinchannel.com/shanghais-z-international-chamber-music-festival-announces-2024-program/

英語圏では今や『ストラッド』誌を越える影響力になりつつある(のかなぁ…)とも言われる「ヴァイオリン・チャンネル」が直接インターナショナルPRに買って出ているらしい、「上海のZ世代+国際室内楽音楽祭」ってことなんでしょうかね?ま、とにもかくにもストリーミング配信があるようなので、ご関心の方はヴァイオリン・チャンネルのページからどうぞ。主な日程は…

12日:オープニング・コンサート メンデルスゾーン八重奏など

13日:シューマン ピアノ五重奏など

14日:ヴァレンティン・シルヴェストロフ《静かな歌》中国初演

17日:ディオティマQなどフランス系あれこれ

18日:ディオティマQ ヤナーチェクとリゲティを2曲づつ

19日:エスター・ヨーなどのピアノ三重奏

20日:スーフェイ・ヤン ギターの室内楽

21日:フィナーレ 上海響メンバーらでシュポア七重奏、ブラームス弦楽六重奏第2番

ま、いかにもな感じで、トーキョーなんぞの室内楽聴衆とすればフェスティバルというのならもうちょっと捻ってくれないと行かんぞ、と仰るかもしれんけど、彼の地ではまだまだマーケット発展途上のこの分野、こういう形で人口に膾炙していく努力を重ねていって欲しいものでありまする。

このフェスティバルも実質上のハイライトは「全曲演奏フェチ」ディオティマQのヤナーチェク+リゲティ全曲みたいだし、シンプリーQも先頃里帰りしていたようだし、月末には我らがクスQも上海を訪れるような。

https://www.kussquartet.com/

このフェスティバルに上海QやシンプリーQが直接関わっていないのが不思議なような気もするが、ま、デカい街だからいろいろあるんじゃろ、と気にしないこととして、とにもかくにも福岡国際空港から宮崎国際音楽祭よりも時間的には近い東シナ海の向こうでこういうことが起きてるぞ、というお話でした。

コロナ禍が明け、経済不況だ何だ他人事としては面白おかしいことをあれこれ言われる大都市中国上海でありますが、この町の音楽生活で最もプアーと断言しても過言ではない室内楽のジャンルで、ひとつの動きがあります。こんなフェスティバルが立ちあがり、メイン会場は上海シンフォニーホール(最近、ジャガーのネーミングライツが付いたんかい?)で、もう去る12日から始まっているとのこと。

https://theviolinchannel.com/shanghais-z-international-chamber-music-festival-announces-2024-program/

英語圏では今や『ストラッド』誌を越える影響力になりつつある(のかなぁ…)とも言われる「ヴァイオリン・チャンネル」が直接インターナショナルPRに買って出ているらしい、「上海のZ世代+国際室内楽音楽祭」ってことなんでしょうかね?ま、とにもかくにもストリーミング配信があるようなので、ご関心の方はヴァイオリン・チャンネルのページからどうぞ。主な日程は…

12日:オープニング・コンサート メンデルスゾーン八重奏など

13日:シューマン ピアノ五重奏など

14日:ヴァレンティン・シルヴェストロフ《静かな歌》中国初演

17日:ディオティマQなどフランス系あれこれ

18日:ディオティマQ ヤナーチェクとリゲティを2曲づつ

19日:エスター・ヨーなどのピアノ三重奏

20日:スーフェイ・ヤン ギターの室内楽

21日:フィナーレ 上海響メンバーらでシュポア七重奏、ブラームス弦楽六重奏第2番

ま、いかにもな感じで、トーキョーなんぞの室内楽聴衆とすればフェスティバルというのならもうちょっと捻ってくれないと行かんぞ、と仰るかもしれんけど、彼の地ではまだまだマーケット発展途上のこの分野、こういう形で人口に膾炙していく努力を重ねていって欲しいものでありまする。

このフェスティバルも実質上のハイライトは「全曲演奏フェチ」ディオティマQのヤナーチェク+リゲティ全曲みたいだし、シンプリーQも先頃里帰りしていたようだし、月末には我らがクスQも上海を訪れるような。

https://www.kussquartet.com/

このフェスティバルに上海QやシンプリーQが直接関わっていないのが不思議なような気もするが、ま、デカい街だからいろいろあるんじゃろ、と気にしないこととして、とにもかくにも福岡国際空港から宮崎国際音楽祭よりも時間的には近い東シナ海の向こうでこういうことが起きてるぞ、というお話でした。

ピアノ三重奏団のいろいろなあり方 [演奏家]

当初の予定では、これまたニッポン同様桜咲き乱れる対馬海峡の向こうは統営から新帝都に向かい、国際から地域ローカルまで様々な規模の「春の音楽祭」総計3つを眺める予定だった卯月前半でありましたがぁ、諸般の事情で、ってか、ぶっちゃけ、昨年の確定申告の結果、余りの己の貧乏っぷりに驚き、今年度の基本方針として「原則赤字仕事はやれない」を掲げざるを得ないことになったため、残念ながら原稿が商売もんとして売れる見込みが全く無い「統営国際音楽祭」は断念せざるを得ず。

かくてこの2週間弱は、原稿1本で上野の杜までの交通費くらいはカバー出来そうな「東京春音楽祭」の室内楽4公演、それに主催となるNPOの顧問という名の雑用を仰せつかっているために赤字も何も言ってられぬボランティア仕事たる「ながらの春 室内楽の和音楽祭」3公演+マスタークラスを見物。あとは、この10数年来の付き合いで遙か異国のコンクールの様子も眺めた弦楽四重奏団ひとつと、昨年秋に曲目解説を書かせていただいたけど本番は温泉県にいて聴けなかったピアノトリオひとつ、それにかつて13年間曲解書いていたけど新監督になってからは聴くのが初めての某オケと、数週間前にキューシュー島を同行していた某オケ、以上総計12公演を拝聴し、今回の新帝都滞在は全てオシマイ。ああ疲れた…

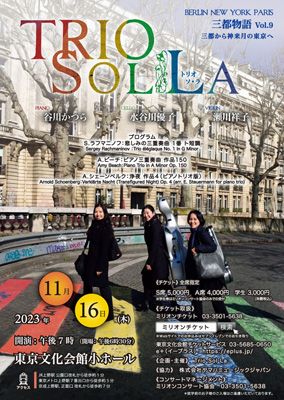

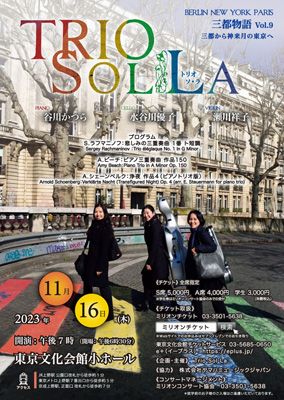

今回の桜咲く新帝都滞在最後に拝聴する最後の公演は、アッという間にインバウンド溢れかえる街に戻った銀座は新橋にも近く、四丁目交差点の向こうからリンゴ公式ショップが隣に移転してきて周囲の顔つきもまた新たになったヤマハ銀座本店は6階のサロンで開催された、トリオ・ソラ演奏会でありました。自転車駐めるとこないんで、銀座通りの高速(なのか?)ガード下、インバウンドバスの乗降所として異様な賑わいを見せている肉のハナマサ前に自転車を駐めて、ノコノコ歩いて向かったわけでありまする。

正直、個人的には弦楽四重奏というジャンルはいろいろあって30余年ずっと眺めて来ているけど、どうもピアノ三重奏というジャンルは、あれこれ付き合っている割には馴染みがなかった。なにしろ「ピアノ」という存在の印象が大き過ぎる形態であることは否めず(だって、モーツァルトやフンメル初期までは、「オブリガートヴァイオリンと通奏低音付き鍵盤ソナタ」ですからねぇ)、文献の頂点となるロマン派時代というのはどうにも個人的にはあまり興味が持てない様式なもので(押しつけがましい、無駄に騒々しい、もう貴方の素敵な個性なんて結構ですから…って音楽だもんさ、妄言多謝)、そういうものもあるよね、という感じで眺めていた。

ところがどっこい、「やくぺん先生が現場に居るとニッポンチームは絶対に優勝できない」というジンクスが現実のものとなり、トリオ・アコードもアーク・トリオも良い結果が出せず、もう眺めに行かなくてもいいや、と行くのをやめたミュンヘンARDコンクールで葵トリオが優勝しちゃって、あああああ…と地団駄を踏み、これは人生最後にもうちょっと勉強せんとなぁ、と心を入れ替えたりしたら…コロナになってしもーたわい。

そんなこんな、ともかくピアノ三重奏というジャンルは余りにも自分がものを知らず、恥ずかしいんで、少しでも機会があれば勉強せねばと爺なりに考え、新帝都滞在の最後の日に貧乏人が己への投資と大枚叩いてサロンコンサートの切符を買って、席に着いたのであーる。演目はこんなん。

うううむ、北米で今大流行のLGBTQの流れド真ん中のヒグドン様、それに未だにどうにも得体の知れないカプースチン。極めつけは、数ある室内楽文献の中でも個人的には最も不得意な《ドゥムキー》、という「さあ、嫌がってないで勉強しろ、爺さん!」ってお尻をひっぱたかれてるような演目が並んでおるわけですわ。

うううむ、北米で今大流行のLGBTQの流れド真ん中のヒグドン様、それに未だにどうにも得体の知れないカプースチン。極めつけは、数ある室内楽文献の中でも個人的には最も不得意な《ドゥムキー》、という「さあ、嫌がってないで勉強しろ、爺さん!」ってお尻をひっぱたかれてるような演目が並んでおるわけですわ。

ったら、入口で紙1枚の刷り物が配られ、あれぇ、演目が違うじゃんかい。カプースチンがなくなって、エイミー・ビーチになってらぁ。

実はこの団体のために去る秋に曲目解説を書かせていただき、その中にエイミー・ビーチのピアノ三重奏がありました。

この歳になって、曲目解説を書いたことが一度も無い室内楽曲なんてなかなかなく、温泉県盆地図書室に埋まっているエイミー・ビーチの分厚い伝記本を引っ張り出し(多分、カーネギー楽屋口前の本屋がまだあった頃に、ワゴンセールかなんかで買ったんじゃろなぁ)、幸いにも楽譜は今時は簡単にネットで手に入るので、へええそうなんだぁ、と思いつつお勉強して作文したわけでありまして、本番の時期に新帝都におらず、聴けないのは残念だなぁ、と思ってた。そんな気持ちを汲んで下さったか、冬を挟んで聴かせていただけて、これはこれで有り難いことではありましたです。なんせイヌイット(「エスキモー」と言ってはいけんのじゃよ、昨今は)のテーマが使われた北米で最初に偉くなった女性の作曲家、なんてこれまたLGBTQの古典中の古典作品で、最近、妙にやられてるみたいなんよね。

この歳になって、曲目解説を書いたことが一度も無い室内楽曲なんてなかなかなく、温泉県盆地図書室に埋まっているエイミー・ビーチの分厚い伝記本を引っ張り出し(多分、カーネギー楽屋口前の本屋がまだあった頃に、ワゴンセールかなんかで買ったんじゃろなぁ)、幸いにも楽譜は今時は簡単にネットで手に入るので、へええそうなんだぁ、と思いつつお勉強して作文したわけでありまして、本番の時期に新帝都におらず、聴けないのは残念だなぁ、と思ってた。そんな気持ちを汲んで下さったか、冬を挟んで聴かせていただけて、これはこれで有り難いことではありましたです。なんせイヌイット(「エスキモー」と言ってはいけんのじゃよ、昨今は)のテーマが使われた北米で最初に偉くなった女性の作曲家、なんてこれまたLGBTQの古典中の古典作品で、最近、妙にやられてるみたいなんよね。

それにしても、ピアノ三重奏団って、なかなか面白いプログラミングをするのでありますなぁ。葵トリオみたいに、「弦楽四重奏作るみたいに数ヶ月練習しないとコンサートに上げない、古典派後期からロマン派の超定番曲をきっちりレパートリーとして積み上げていく」というやり方をしている若手団体もある。一方で、こちらトリオ・ソラさんみたいに、「バラバラな拠点の奏者が年に2回くらいのセッション期間中を維持し、それぞれが興味のある楽譜を次々と弾いていく」というやり方もある。前者のやり方は、ともかく曲をじっくりみっちり聴かせてくれる。後者は、へえ、こんな譜面があってこんな曲なんだぁ、という知的好奇心を満足させてくれる。グループとしてのキャラクターを反映し、まるで違うピアノトリオという文献へのアプローチをしてくれている。

有り難い時代になったものでありまする。それより前の時代を担当する「ピリオド楽器での三重奏」というこれまた全く別のディープな世界も広がってるしねぇ。

ピアノ三重奏の世界、ライヴで接する度にいろいろなことを教えてくれる、興味深いジャンルでありますな。老後の娯楽には、ちょっと勿体なかったかなぁ、という気がせんでもないけどさ。

かくてこの2週間弱は、原稿1本で上野の杜までの交通費くらいはカバー出来そうな「東京春音楽祭」の室内楽4公演、それに主催となるNPOの顧問という名の雑用を仰せつかっているために赤字も何も言ってられぬボランティア仕事たる「ながらの春 室内楽の和音楽祭」3公演+マスタークラスを見物。あとは、この10数年来の付き合いで遙か異国のコンクールの様子も眺めた弦楽四重奏団ひとつと、昨年秋に曲目解説を書かせていただいたけど本番は温泉県にいて聴けなかったピアノトリオひとつ、それにかつて13年間曲解書いていたけど新監督になってからは聴くのが初めての某オケと、数週間前にキューシュー島を同行していた某オケ、以上総計12公演を拝聴し、今回の新帝都滞在は全てオシマイ。ああ疲れた…

今回の桜咲く新帝都滞在最後に拝聴する最後の公演は、アッという間にインバウンド溢れかえる街に戻った銀座は新橋にも近く、四丁目交差点の向こうからリンゴ公式ショップが隣に移転してきて周囲の顔つきもまた新たになったヤマハ銀座本店は6階のサロンで開催された、トリオ・ソラ演奏会でありました。自転車駐めるとこないんで、銀座通りの高速(なのか?)ガード下、インバウンドバスの乗降所として異様な賑わいを見せている肉のハナマサ前に自転車を駐めて、ノコノコ歩いて向かったわけでありまする。

※

正直、個人的には弦楽四重奏というジャンルはいろいろあって30余年ずっと眺めて来ているけど、どうもピアノ三重奏というジャンルは、あれこれ付き合っている割には馴染みがなかった。なにしろ「ピアノ」という存在の印象が大き過ぎる形態であることは否めず(だって、モーツァルトやフンメル初期までは、「オブリガートヴァイオリンと通奏低音付き鍵盤ソナタ」ですからねぇ)、文献の頂点となるロマン派時代というのはどうにも個人的にはあまり興味が持てない様式なもので(押しつけがましい、無駄に騒々しい、もう貴方の素敵な個性なんて結構ですから…って音楽だもんさ、妄言多謝)、そういうものもあるよね、という感じで眺めていた。

ところがどっこい、「やくぺん先生が現場に居るとニッポンチームは絶対に優勝できない」というジンクスが現実のものとなり、トリオ・アコードもアーク・トリオも良い結果が出せず、もう眺めに行かなくてもいいや、と行くのをやめたミュンヘンARDコンクールで葵トリオが優勝しちゃって、あああああ…と地団駄を踏み、これは人生最後にもうちょっと勉強せんとなぁ、と心を入れ替えたりしたら…コロナになってしもーたわい。

そんなこんな、ともかくピアノ三重奏というジャンルは余りにも自分がものを知らず、恥ずかしいんで、少しでも機会があれば勉強せねばと爺なりに考え、新帝都滞在の最後の日に貧乏人が己への投資と大枚叩いてサロンコンサートの切符を買って、席に着いたのであーる。演目はこんなん。

ったら、入口で紙1枚の刷り物が配られ、あれぇ、演目が違うじゃんかい。カプースチンがなくなって、エイミー・ビーチになってらぁ。

実はこの団体のために去る秋に曲目解説を書かせていただき、その中にエイミー・ビーチのピアノ三重奏がありました。

それにしても、ピアノ三重奏団って、なかなか面白いプログラミングをするのでありますなぁ。葵トリオみたいに、「弦楽四重奏作るみたいに数ヶ月練習しないとコンサートに上げない、古典派後期からロマン派の超定番曲をきっちりレパートリーとして積み上げていく」というやり方をしている若手団体もある。一方で、こちらトリオ・ソラさんみたいに、「バラバラな拠点の奏者が年に2回くらいのセッション期間中を維持し、それぞれが興味のある楽譜を次々と弾いていく」というやり方もある。前者のやり方は、ともかく曲をじっくりみっちり聴かせてくれる。後者は、へえ、こんな譜面があってこんな曲なんだぁ、という知的好奇心を満足させてくれる。グループとしてのキャラクターを反映し、まるで違うピアノトリオという文献へのアプローチをしてくれている。

有り難い時代になったものでありまする。それより前の時代を担当する「ピリオド楽器での三重奏」というこれまた全く別のディープな世界も広がってるしねぇ。

ピアノ三重奏の世界、ライヴで接する度にいろいろなことを教えてくれる、興味深いジャンルでありますな。老後の娯楽には、ちょっと勿体なかったかなぁ、という気がせんでもないけどさ。

公共交通機関で役場に行けない町 [たびの空]

コロナ前の2019年春以来、5年ぶりのフル開催となった「ながらの春 室内楽の和 音楽祭2024」先程無事に最終公演が終わり、恙なく幕を閉じましたです。

音楽祭というものは、ホントに規模は様々で、この千葉県長生郡長柄町で開催されている室内楽の音楽祭は期間にして10日間、イベントの数としてはゴルフ場クラブハウスでのサロンコンサート2公演と、町立キャンプ場施設での3日間のセミナー、それに町の教育委員会の協力を得た町民無料招待ファイナルコンサートの総計4つ、動員人数は…多分、総計で250人くらいかしら。桁数間違えてるんじゃなくて、ホントにこの数字です。事業規模にして恐らくは100万円ちょっとくらい、まあ、町のお寺のお祭りよりも小規模かもしれないですな。同時期に東京は上野の杜で開催されていた「東京春音楽祭」やら、玄界灘を越えた福岡麻生帝国の対岸は統営で開催されていた「統営国際音楽祭」なんぞに比べるべくもない、ホントに小規模な田舎の祭りでありまする。

とはいえ、祭りは祭り。小さいなりに盛りあがりを見せ、参加した人々にはそれなりに意味のあるものになったならOKでありましょうぞ。

そんな小さな祭りのフィナーレが開催されたのが、長柄町町役場に隣接し昨年竣工したばかりの「ながランホール」でありました。

知る人ぞ知る悪名高い袖ケ浦ナンバーやらサッカーチームジェフ市原、はたまた菜の花や桜咲き乱れる頃には日本中の撮り鉄が押しかける小湊鐵道などで有名な東京湾に面した市原市と、千葉の山の中では最も人も多く外房線の要所でもある茂原の間に挟まれた内陸部、人口7000人弱の長柄町は、東京駅から直線距離にすれば50㎞ほど、西に向けば八王子くらいの場所なんだけど、まるで首都圏のエアポケットみたいなごっつい田舎であります。昨今の市町村合併の流れからすれば、当然、茂原市に吸収合併されてしまって当たり前なんでしょうけど、どーゆーわけかそれは拒否して「町」として生き残ってしまっている。

知る人ぞ知る悪名高い袖ケ浦ナンバーやらサッカーチームジェフ市原、はたまた菜の花や桜咲き乱れる頃には日本中の撮り鉄が押しかける小湊鐵道などで有名な東京湾に面した市原市と、千葉の山の中では最も人も多く外房線の要所でもある茂原の間に挟まれた内陸部、人口7000人弱の長柄町は、東京駅から直線距離にすれば50㎞ほど、西に向けば八王子くらいの場所なんだけど、まるで首都圏のエアポケットみたいなごっつい田舎であります。昨今の市町村合併の流れからすれば、当然、茂原市に吸収合併されてしまって当たり前なんでしょうけど、どーゆーわけかそれは拒否して「町」として生き残ってしまっている。

で、クァルテット・エクセルシオのチェロを務める大友氏が、今を去ること20年前、クァルテットで喰っていくために妻&子ども3人とどうやって生きていくかを考え、一念発起し東京は多摩川の遙か西の奥、多摩センター近辺を離れて遙か千葉の山の奥は長柄町に転居。距離としては東京駅からならほぼ同じく50キロくらいだけど、環境はまるで異なるとてつもない田舎に引っ越したわけですね。この地で田圃の中に奥さんが音楽院を始め、子どもらは近くの小学校中学校に通うようになる。時移り、一番下のお嬢さんも当地で誕生し御家族6人となり、音楽院もなんのかんのでそれなりに地域で知られるようになった。で、いつのまにやらクァルテット・エクセルシオもNPOとして許認可を受けている拠点は東京都だけど、首都圏でレジデント・アーティストとしてアウトリーチやら地域活動の拠点としているのも晴海辺りから浦安に移り、なんだか「千葉の団体」という感じすらし始めている。

ま、これがクァルテットで生きる、ということなんだろーなー。

ってなわけで、せっかく長柄町に出来た公共ホールであります。ここを使わん手はない。とはいえ、この会場、なんと有料入場者を集めるイベントには貸してくれないそうなんですわ。だから、というわけでもないけど、本日は町民に招待状を配り、無料招待する、という形を採ったわけでありまする。

ま、ご覧のように、図書館部分の手前から集会室のようなホールに入る、って小さな町あるあるの造りですね。そこに、100名近くの聴衆が集まった。これって、全町民の1%以上、ということではありませんかっ!これって、多摩市だったらパルテノン多摩の大ホールにガッツリほぼいっぱい客が入った、ってくらいでありますぞっ!

ま、ご覧のように、図書館部分の手前から集会室のようなホールに入る、って小さな町あるあるの造りですね。そこに、100名近くの聴衆が集まった。これって、全町民の1%以上、ということではありませんかっ!これって、多摩市だったらパルテノン多摩の大ホールにガッツリほぼいっぱい客が入った、ってくらいでありますぞっ!

実質上の「お招きアウトリーチ」みたいなプログラムの演奏会ながら、後半は《アメリカ》全曲弾いて、最後の楽章では後ろの方の席に座った女の子、汽車シュッポシュッポのノリノリで体を揺すっておりましたわい。終演後、副町長さんからお花を贈呈されたりして。

ステージの上にあがってくれればいいのに、なんだか千葉っぽく奥床しいなぁ。

ステージの上にあがってくれればいいのに、なんだか千葉っぽく奥床しいなぁ。

というわけで目出度し目出度し、なんだけど…このながランホールの最大の問題は、公共交通機関が一切存在しない、という点にありまする。

去る3月のダイヤ改正で小湊バスさんの茂原駅から町役場前を通る路線バスが廃止され

https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/2/13132.html

陸の孤島になりましたです。驚くなかれ、ながランホールがオープンする直前に、町役場などに来るコミュニティバスも廃止されてしまってます。

https://www.town.chonan.chiba.jp/osirase/34388/

ま、そもそも町内バスがあったとしても、最寄りのJR駅は外房線茂原にしても内房線五井にしても、はたまた小湊鐵道さんにしても、町内に駅がありませんから、町営バスが鉄道駅まで繋がることはあり得ないわけですし…。

いやぁ、温泉県盆地に拠点を移してから、九重高原とか豊後竹田市の奥とか、公共交通機関が全く無い会場でコンサートが行われる事実を前に、ちょっとショックを受けていたんだけど、なんとまあ首都圏は東京駅から車で1時間半かからないくらいの場所で、このようなことが起きるとはなぁ。

ちなみに今回、やくぺん先生が新帝都大川端縦長屋からながランホールまで赴いた道程は、「JR京葉線越中島駅→蘇我乗換え外房線茂原駅→小湊バスロングウッドステーション行き鼠坂バス停下車→コンビニ駐車場に町外からの関係者が集合し音楽祭スタッフが車でピックアップ→ながランホール→音楽祭スタッフにより茂原駅まで送っていただく→茂原駅から外房線京葉線で新帝都へ」でありました。鼠坂バス停からホールまでは、Googleマップさんに拠れば延々と水が入り始めた田圃の中をダラダラと50分ちょっと歩け、だそーな。

長柄をゼーリゲンシュタットにしたい、という野望、果たしてどうなるやら。距離的には成田羽田からながランホールまでの距離って、フランクフルト空港からゼーリゲンシュタットの修道院までと殆ど違わないんだわなぁ。頭の上を空港アプローチのひこーきたちが降りていくのも同じ出しさ。

音楽祭というものは、ホントに規模は様々で、この千葉県長生郡長柄町で開催されている室内楽の音楽祭は期間にして10日間、イベントの数としてはゴルフ場クラブハウスでのサロンコンサート2公演と、町立キャンプ場施設での3日間のセミナー、それに町の教育委員会の協力を得た町民無料招待ファイナルコンサートの総計4つ、動員人数は…多分、総計で250人くらいかしら。桁数間違えてるんじゃなくて、ホントにこの数字です。事業規模にして恐らくは100万円ちょっとくらい、まあ、町のお寺のお祭りよりも小規模かもしれないですな。同時期に東京は上野の杜で開催されていた「東京春音楽祭」やら、玄界灘を越えた福岡麻生帝国の対岸は統営で開催されていた「統営国際音楽祭」なんぞに比べるべくもない、ホントに小規模な田舎の祭りでありまする。

とはいえ、祭りは祭り。小さいなりに盛りあがりを見せ、参加した人々にはそれなりに意味のあるものになったならOKでありましょうぞ。

そんな小さな祭りのフィナーレが開催されたのが、長柄町町役場に隣接し昨年竣工したばかりの「ながランホール」でありました。

で、クァルテット・エクセルシオのチェロを務める大友氏が、今を去ること20年前、クァルテットで喰っていくために妻&子ども3人とどうやって生きていくかを考え、一念発起し東京は多摩川の遙か西の奥、多摩センター近辺を離れて遙か千葉の山の奥は長柄町に転居。距離としては東京駅からならほぼ同じく50キロくらいだけど、環境はまるで異なるとてつもない田舎に引っ越したわけですね。この地で田圃の中に奥さんが音楽院を始め、子どもらは近くの小学校中学校に通うようになる。時移り、一番下のお嬢さんも当地で誕生し御家族6人となり、音楽院もなんのかんのでそれなりに地域で知られるようになった。で、いつのまにやらクァルテット・エクセルシオもNPOとして許認可を受けている拠点は東京都だけど、首都圏でレジデント・アーティストとしてアウトリーチやら地域活動の拠点としているのも晴海辺りから浦安に移り、なんだか「千葉の団体」という感じすらし始めている。

ま、これがクァルテットで生きる、ということなんだろーなー。

ってなわけで、せっかく長柄町に出来た公共ホールであります。ここを使わん手はない。とはいえ、この会場、なんと有料入場者を集めるイベントには貸してくれないそうなんですわ。だから、というわけでもないけど、本日は町民に招待状を配り、無料招待する、という形を採ったわけでありまする。

実質上の「お招きアウトリーチ」みたいなプログラムの演奏会ながら、後半は《アメリカ》全曲弾いて、最後の楽章では後ろの方の席に座った女の子、汽車シュッポシュッポのノリノリで体を揺すっておりましたわい。終演後、副町長さんからお花を贈呈されたりして。

というわけで目出度し目出度し、なんだけど…このながランホールの最大の問題は、公共交通機関が一切存在しない、という点にありまする。

去る3月のダイヤ改正で小湊バスさんの茂原駅から町役場前を通る路線バスが廃止され

https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/2/13132.html

陸の孤島になりましたです。驚くなかれ、ながランホールがオープンする直前に、町役場などに来るコミュニティバスも廃止されてしまってます。

https://www.town.chonan.chiba.jp/osirase/34388/

ま、そもそも町内バスがあったとしても、最寄りのJR駅は外房線茂原にしても内房線五井にしても、はたまた小湊鐵道さんにしても、町内に駅がありませんから、町営バスが鉄道駅まで繋がることはあり得ないわけですし…。

いやぁ、温泉県盆地に拠点を移してから、九重高原とか豊後竹田市の奥とか、公共交通機関が全く無い会場でコンサートが行われる事実を前に、ちょっとショックを受けていたんだけど、なんとまあ首都圏は東京駅から車で1時間半かからないくらいの場所で、このようなことが起きるとはなぁ。

ちなみに今回、やくぺん先生が新帝都大川端縦長屋からながランホールまで赴いた道程は、「JR京葉線越中島駅→蘇我乗換え外房線茂原駅→小湊バスロングウッドステーション行き鼠坂バス停下車→コンビニ駐車場に町外からの関係者が集合し音楽祭スタッフが車でピックアップ→ながランホール→音楽祭スタッフにより茂原駅まで送っていただく→茂原駅から外房線京葉線で新帝都へ」でありました。鼠坂バス停からホールまでは、Googleマップさんに拠れば延々と水が入り始めた田圃の中をダラダラと50分ちょっと歩け、だそーな。

長柄をゼーリゲンシュタットにしたい、という野望、果たしてどうなるやら。距離的には成田羽田からながランホールまでの距離って、フランクフルト空港からゼーリゲンシュタットの修道院までと殆ど違わないんだわなぁ。頭の上を空港アプローチのひこーきたちが降りていくのも同じ出しさ。

前の8件 | -