戦後のオペラから見返した《ルル》2幕版上演 [現代音楽]

1930年代の作品だけど、意図的に「現代音楽」カテゴリーにします。

昨日、新宿文化センターに於いて先週土曜日から3回の公演が行われた二期会制作新演出《ルル》の上演が、無事に全て終了いたしました。

コロナ禍で1年と1ヶ月上演が遅れたこのプロダクション、やくぺん先生としましてはまだコロナが武漢と横浜岸壁のクルーズ船の中で起きてる異世界の話題だった頃に、指揮者マキシム・パスカル氏に金沢でインタビューし、数ヶ月後の公演に向けた前パブ原稿を表の媒体に出していた訳でありますが、あれよあれよと世界がおかしなことになり、記事として全く宣伝広報効果は無いものになってしまい、非常に申し訳なく感じていた次第。誰がどう考えてもあたしのせいじゃないのは判ってても、やっぱりなんだかねぇ、ゴメンナサイ、と言いたくなってしまうのでありますよ。

そんなわけで、指揮者演出家2週間の隔離でがっつり仕込まれたプロダクション、他人事とも思えず、しっかりとお布施はらって(でも、貧乏なんで天井桟敷から)2度も見物させていただいたわけでありまする。ホントはもうひとつのキャストも拝聴させていただくべきだったのですけど、なんせ松本やらEIC祭りやらがある緊急事態宣言下とは思えぬトーキョー首都圏でありました故、同一キャストの2回拝聴だけになってしまったです。

さても、この新プロダクション、どう控えめに評価しても、昨年のコロナ禍始まってからニッポン列島で制作されたフルサイズ歌劇プロダクションの中で、ほぼ唯一と言っていい「ワールド・スタンダードでまともに議論出来る演出」だったことは誰の目にも明らかでありましょう。ローカルな国立劇場の新作初演とか新制作はそれなりにあったこの18ヶ月、そこそこ評価すべき舞台や作品もあったでしょうけど、1937年の初演以来世界各地で出され続けている定評ある作品の上演史で取り上げ議論される価値がある演出が出された、なんてのはこの舞台だけなんじゃないかしら。要は、Opernweltが取り上げるとか、フランクフルトアルゲマインにシュトッケンシュミットが批評を書くとか、南ドイツ新聞にヨアヒム・カイザーが批評を出すとか(歳がバレるなぁ…)、そういうレベルの「世界的」な評価に値する舞台だった、ということ。

昨年1月のパスカル氏とインタビューした時点でもう指揮者として演出プランはすっかり入っており、「チェルハ補筆3幕版でも、最近流行の別の作曲家の手に拠る補筆版でもなく、あくまでもベルクが書いた音楽だけを用いた2幕版で上演する」と仰ってました。結果として、ご覧になった方はご存じのように、チェルハ版出現以前の、ベームやらがやってたような上演方法に戻したもので演じられたわけです。2幕が終わった後で、《ルル交響曲》の最後のふたつの楽章、ヴィーデキントの書いたチンドン屋音楽みたいなもののヴァリエーションから、最後にルルが殺されソプラノが「ルル、私の天使…」と歌うところまでを舞台の演技付きで聴かせる、ってやり方ですな。

それだけ知ると、チェルハ版批判がトレンドな昨今らしく、ベルクが書いた音符だけ鳴らすオーセンティックな純血主義的な上演かいな、とお思いになるでしょう。ところがどっこい、この演出、「1930年代のオリジナルに戻す」なんて簡単なもんじゃない。ぶっちゃけ、シュトックハウゼン以降の「戦後のオペラ」を知り抜いた奴らが、あらためてベルクの譜面や指示を眺めた結果出てきたプロダクションなんですわ。

話し出せば新書一冊くらいのことは直ぐに言えそうな、いくらでも突っ込める素材に溢れた舞台だったんで、こんな個人経営無責任壁新聞にどうこう記しても仕方ないながら、見物後のメモとして、忘れないうちにポイントだけ拾っておきます。論点ははっきりしていて、要点は2つ。

要点Ⅰ:最後の《ルル交響曲》後半2楽章を含めた全体3幕のそれぞれに「ルル」が素顔を顕すような歌唱部分をひとつづつ配している

第1幕第2場で、画家の家でモデルとなっていたルル(と、呼んでおきますが)のところにシェーン博士が乗り込み、修羅場になる。そこでルルが吐露する部分

”Wenn ich einem Menschen auf dieser Welt angehöre, gehöre ich Ihnen.

Ohne Sie wäre ich - ich, will nicht sagen, wo.

Sie haben mich bei der Hand genommen, mir zu essen gegeben, mich kleiden lassen,

als ich Ihnen die Uhr stehlen wollte. - Glauben Sie, das vergisst sich?

Wer ausser Ihnen auf der ganzen Welt hat je etwas für mich übrig gehabt?”

今、オフィス引っ越しの真っ最中で《ルル》の総譜が豊洲倉庫に入っていて引っ張り出せないので、Web上にあるリブレット対訳サイトの助けを借りて引っ張り出してます。なお、この箇所がどこだったから、なんせ商売作文の予定はなくメモなども取らずにボーッと聴いてたので、授業で生徒さんにオペラをガンガン観せてらっしゃる東京理科大K先生に確認し教えていただきました。ありがとうございます。

この部分、ベルクは「in ganz verändertem Ton」と記している。この二期会演出は、なんと驚くなかれ、この部分を舞台上のルル役歌手ではなく、別の歌手が楽屋裏から電子的に変容させ、舞台全体に響くスピーカーを通した音響で歌ったのであります(ですよね、違ってたら教えてね)。これはもう、客席で腰を抜かさんばかりの驚きでした。土曜日に聴いたときは我が耳を疑い、声を挙げそうになりました。そもそもこの演出、1幕2場から3場は猛烈に良く出来ていて、こんなに整理されて何をやってるか判る舞台は、やくぺん先生が実際に劇場で眺めた両手の指くらいの数のこの作品上演の中にあっても、観たことありません。

2幕は、言うまでもなく、シェーンを殺す前の「ルルの歌」があり、これはもう今更どうこう言うこともない全体のひとつの頂点。まともにルル役の歌手さんが歌います。短銃の扱いが巧みだったけど、そういう細かいことは言い出せばキリがないんで、それはそれ。

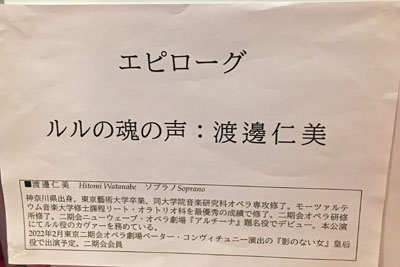

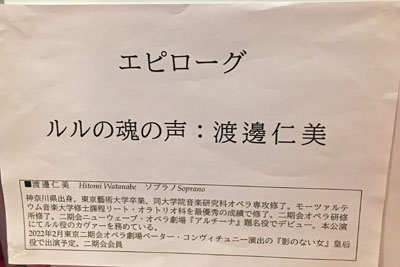

そして最後にもう一度腰を抜かしそうになったのが、最後の最後。3幕版なら、ルルを殺した切り裂きジャック(=シェーン)が、行きがけの駄賃とばかりに人生の更正を誓ったゲシュヴィッツを殺して行き、ゲシュヴィッツが息も絶え絶えに漏らす、全曲でも最も聴衆の耳に残る「ルル、私の天使…」ってとこ(《ヴォツェック》の子供の「ホップホップ、ホップホップ」と並ぶ、ベルク得意の最後の一発芸ですわ)。この歌が、バックステージから劇場全体に響くスピーカーを通し歪められた響きで鳴り渡る。んで、こりゃなんじゃ、とビックリしてオーディトリアムを出ると、ロビーにこんなものが張ってある。

なるほどぉ…

なるほどぉ…

前述のようにチェルハ版アペンディックス第3幕総譜が豊洲倉庫にあって調べられないんだけど、これ、チェルハ版ではゲシュヴィッツ役が断末魔の演技をしながら歌うように指定されているところ。でも考えてみたら、ベルクの《ルル交響曲》では「ルルの歌」の歌手が歌う他にやりようがなく書いてある。オペラ総譜じゃないんだから、当然、役者名指定なんでありません。

へええええ、と思った瞬間、頭が真っ白になるような事実に、今更ながらに気付くのでありますよ。だってね、特に3幕版が定着した90年代以降の「これはゲシュヴィッツが歌うんだよねぇ」という常識を忘れちょっと考えれば、ゲシュヴィッツって、ルルのことをルルと呼ぶことはなかった筈!作品全体の中でルルを「ルル」と呼んでいたのは、ジゴルヒだけ。ジゴルヒが殺されながらこの歌を歌うのなら理解が出来るが、ゲシュヴィッツはそもそも「ルル」なんて名前すら知らないじゃないのさ。

いやあ、何十年もこの作品に触れてきて、そんなことも今まで気付いていなかった俺は、もう馬鹿だアホだ、間抜けだぁ、と情けなさに頭を抱えてしまったのでありますよ。いやはや…

じゃあ、チェルハ先生やユニヴェルサール出版はどうなるんだ、という議論が起きてくるのは致し方ないところで、当然、そういう議論もあるのでしょう。なんであれ、この二期会演出では、ここを「ルルの魂の歌」とし、更に1幕2場のルルのクレドのような部分の響きに、誰にも判るように加工された響きで対応させた。そんなモダンな仕掛けを使い、ヴィーデキント&ベルクの台本の意味を、極めて明快に浮き出させたわけです。

音楽的には、このように電子的な声のエンハンスでキャラクターの違いを示すのは、それこそシュトックハウゼン以降の「現代オペラ」では普通に行われるやり方です。日本では、コロナ前に芸劇でセミステージ上演された藤倉大《ソラリス》で、ソラリスの海に関わる声が電子的にエンハンスされたものにされていたのはご記憶の方も多いでしょう。オーケストラに電子音を加えた編成を前提にしているル・バルコンで《光》を筆頭に現代オペラを山ほど上演しているパスカル氏とすれば、全く日常茶飯のやり方。何の抵抗もないでしょう。ただ今回は、エレクトリシャンにチーム仕事がきっちり出来る専門家が欲しかったなぁ、ホントは。ま、それはそれ。

要点Ⅱ:ルルが歌手とパントマイムの2人1役で演じられる

これはもう、舞台をご覧になった方には説明不要。この演出では、ルルはふたり一役で登場しています。1幕と2幕では歌手が殆どで、舞踏のルルは起きていることをボーッと眺めていたり、やる気なさそうにしてたり。何のために居るの、と思った方が殆どでしょうねぇ。で、3幕に相当する部分になると、歌手は一切歌わずメインはダンサーになります。無論、繰り返しになりますが、最後の3幕版ではゲシュヴィッツに振られたところも、ルル役歌手さんは聴いているだけです。

このやり方、古くはワイル&ブレヒトの《7つの大罪》という《ルル》とほぼ同時代の作品で最初にはっきりと試みられてますし、パスカル氏の繋がりで言えば、《光の木曜日》のミカエル、エヴァ、ルシファーの「3人1役」アンサンブル、はたまた《火曜日》や《水曜日》の「器楽と歌手の2人1役」を連想するなと言われても無理。実際、数日前に立ち話した折、パスカル氏は「ベルクのスコアは音楽の指示だけでなく、シュトックハウゼン同様に舞台の上の動きがきっちり書き込まれてるんだよねぇ」と仰ってましたっけ。

以上、もう長くなったんで止めるけど、「《ルル》2幕版を、戦後のオペラ創作を知り抜いた世代が21世紀の視点から見返した上演」という上演史的にも極めて重要なプロダクションだった。関係者の皆様、ありがとうございます。お疲れ様でした。

不思議なのは、これがヨーロッパの尖った地方都市劇場との共同制作になってないという事実。ううううむ、なんなんだろうなぁ。

昨日、新宿文化センターに於いて先週土曜日から3回の公演が行われた二期会制作新演出《ルル》の上演が、無事に全て終了いたしました。

コロナ禍で1年と1ヶ月上演が遅れたこのプロダクション、やくぺん先生としましてはまだコロナが武漢と横浜岸壁のクルーズ船の中で起きてる異世界の話題だった頃に、指揮者マキシム・パスカル氏に金沢でインタビューし、数ヶ月後の公演に向けた前パブ原稿を表の媒体に出していた訳でありますが、あれよあれよと世界がおかしなことになり、記事として全く宣伝広報効果は無いものになってしまい、非常に申し訳なく感じていた次第。誰がどう考えてもあたしのせいじゃないのは判ってても、やっぱりなんだかねぇ、ゴメンナサイ、と言いたくなってしまうのでありますよ。

そんなわけで、指揮者演出家2週間の隔離でがっつり仕込まれたプロダクション、他人事とも思えず、しっかりとお布施はらって(でも、貧乏なんで天井桟敷から)2度も見物させていただいたわけでありまする。ホントはもうひとつのキャストも拝聴させていただくべきだったのですけど、なんせ松本やらEIC祭りやらがある緊急事態宣言下とは思えぬトーキョー首都圏でありました故、同一キャストの2回拝聴だけになってしまったです。

さても、この新プロダクション、どう控えめに評価しても、昨年のコロナ禍始まってからニッポン列島で制作されたフルサイズ歌劇プロダクションの中で、ほぼ唯一と言っていい「ワールド・スタンダードでまともに議論出来る演出」だったことは誰の目にも明らかでありましょう。ローカルな国立劇場の新作初演とか新制作はそれなりにあったこの18ヶ月、そこそこ評価すべき舞台や作品もあったでしょうけど、1937年の初演以来世界各地で出され続けている定評ある作品の上演史で取り上げ議論される価値がある演出が出された、なんてのはこの舞台だけなんじゃないかしら。要は、Opernweltが取り上げるとか、フランクフルトアルゲマインにシュトッケンシュミットが批評を書くとか、南ドイツ新聞にヨアヒム・カイザーが批評を出すとか(歳がバレるなぁ…)、そういうレベルの「世界的」な評価に値する舞台だった、ということ。

昨年1月のパスカル氏とインタビューした時点でもう指揮者として演出プランはすっかり入っており、「チェルハ補筆3幕版でも、最近流行の別の作曲家の手に拠る補筆版でもなく、あくまでもベルクが書いた音楽だけを用いた2幕版で上演する」と仰ってました。結果として、ご覧になった方はご存じのように、チェルハ版出現以前の、ベームやらがやってたような上演方法に戻したもので演じられたわけです。2幕が終わった後で、《ルル交響曲》の最後のふたつの楽章、ヴィーデキントの書いたチンドン屋音楽みたいなもののヴァリエーションから、最後にルルが殺されソプラノが「ルル、私の天使…」と歌うところまでを舞台の演技付きで聴かせる、ってやり方ですな。

それだけ知ると、チェルハ版批判がトレンドな昨今らしく、ベルクが書いた音符だけ鳴らすオーセンティックな純血主義的な上演かいな、とお思いになるでしょう。ところがどっこい、この演出、「1930年代のオリジナルに戻す」なんて簡単なもんじゃない。ぶっちゃけ、シュトックハウゼン以降の「戦後のオペラ」を知り抜いた奴らが、あらためてベルクの譜面や指示を眺めた結果出てきたプロダクションなんですわ。

話し出せば新書一冊くらいのことは直ぐに言えそうな、いくらでも突っ込める素材に溢れた舞台だったんで、こんな個人経営無責任壁新聞にどうこう記しても仕方ないながら、見物後のメモとして、忘れないうちにポイントだけ拾っておきます。論点ははっきりしていて、要点は2つ。

要点Ⅰ:最後の《ルル交響曲》後半2楽章を含めた全体3幕のそれぞれに「ルル」が素顔を顕すような歌唱部分をひとつづつ配している

第1幕第2場で、画家の家でモデルとなっていたルル(と、呼んでおきますが)のところにシェーン博士が乗り込み、修羅場になる。そこでルルが吐露する部分

”Wenn ich einem Menschen auf dieser Welt angehöre, gehöre ich Ihnen.

Ohne Sie wäre ich - ich, will nicht sagen, wo.

Sie haben mich bei der Hand genommen, mir zu essen gegeben, mich kleiden lassen,

als ich Ihnen die Uhr stehlen wollte. - Glauben Sie, das vergisst sich?

Wer ausser Ihnen auf der ganzen Welt hat je etwas für mich übrig gehabt?”

今、オフィス引っ越しの真っ最中で《ルル》の総譜が豊洲倉庫に入っていて引っ張り出せないので、Web上にあるリブレット対訳サイトの助けを借りて引っ張り出してます。なお、この箇所がどこだったから、なんせ商売作文の予定はなくメモなども取らずにボーッと聴いてたので、授業で生徒さんにオペラをガンガン観せてらっしゃる東京理科大K先生に確認し教えていただきました。ありがとうございます。

この部分、ベルクは「in ganz verändertem Ton」と記している。この二期会演出は、なんと驚くなかれ、この部分を舞台上のルル役歌手ではなく、別の歌手が楽屋裏から電子的に変容させ、舞台全体に響くスピーカーを通した音響で歌ったのであります(ですよね、違ってたら教えてね)。これはもう、客席で腰を抜かさんばかりの驚きでした。土曜日に聴いたときは我が耳を疑い、声を挙げそうになりました。そもそもこの演出、1幕2場から3場は猛烈に良く出来ていて、こんなに整理されて何をやってるか判る舞台は、やくぺん先生が実際に劇場で眺めた両手の指くらいの数のこの作品上演の中にあっても、観たことありません。

2幕は、言うまでもなく、シェーンを殺す前の「ルルの歌」があり、これはもう今更どうこう言うこともない全体のひとつの頂点。まともにルル役の歌手さんが歌います。短銃の扱いが巧みだったけど、そういう細かいことは言い出せばキリがないんで、それはそれ。

そして最後にもう一度腰を抜かしそうになったのが、最後の最後。3幕版なら、ルルを殺した切り裂きジャック(=シェーン)が、行きがけの駄賃とばかりに人生の更正を誓ったゲシュヴィッツを殺して行き、ゲシュヴィッツが息も絶え絶えに漏らす、全曲でも最も聴衆の耳に残る「ルル、私の天使…」ってとこ(《ヴォツェック》の子供の「ホップホップ、ホップホップ」と並ぶ、ベルク得意の最後の一発芸ですわ)。この歌が、バックステージから劇場全体に響くスピーカーを通し歪められた響きで鳴り渡る。んで、こりゃなんじゃ、とビックリしてオーディトリアムを出ると、ロビーにこんなものが張ってある。

前述のようにチェルハ版アペンディックス第3幕総譜が豊洲倉庫にあって調べられないんだけど、これ、チェルハ版ではゲシュヴィッツ役が断末魔の演技をしながら歌うように指定されているところ。でも考えてみたら、ベルクの《ルル交響曲》では「ルルの歌」の歌手が歌う他にやりようがなく書いてある。オペラ総譜じゃないんだから、当然、役者名指定なんでありません。

へええええ、と思った瞬間、頭が真っ白になるような事実に、今更ながらに気付くのでありますよ。だってね、特に3幕版が定着した90年代以降の「これはゲシュヴィッツが歌うんだよねぇ」という常識を忘れちょっと考えれば、ゲシュヴィッツって、ルルのことをルルと呼ぶことはなかった筈!作品全体の中でルルを「ルル」と呼んでいたのは、ジゴルヒだけ。ジゴルヒが殺されながらこの歌を歌うのなら理解が出来るが、ゲシュヴィッツはそもそも「ルル」なんて名前すら知らないじゃないのさ。

いやあ、何十年もこの作品に触れてきて、そんなことも今まで気付いていなかった俺は、もう馬鹿だアホだ、間抜けだぁ、と情けなさに頭を抱えてしまったのでありますよ。いやはや…

じゃあ、チェルハ先生やユニヴェルサール出版はどうなるんだ、という議論が起きてくるのは致し方ないところで、当然、そういう議論もあるのでしょう。なんであれ、この二期会演出では、ここを「ルルの魂の歌」とし、更に1幕2場のルルのクレドのような部分の響きに、誰にも判るように加工された響きで対応させた。そんなモダンな仕掛けを使い、ヴィーデキント&ベルクの台本の意味を、極めて明快に浮き出させたわけです。

音楽的には、このように電子的な声のエンハンスでキャラクターの違いを示すのは、それこそシュトックハウゼン以降の「現代オペラ」では普通に行われるやり方です。日本では、コロナ前に芸劇でセミステージ上演された藤倉大《ソラリス》で、ソラリスの海に関わる声が電子的にエンハンスされたものにされていたのはご記憶の方も多いでしょう。オーケストラに電子音を加えた編成を前提にしているル・バルコンで《光》を筆頭に現代オペラを山ほど上演しているパスカル氏とすれば、全く日常茶飯のやり方。何の抵抗もないでしょう。ただ今回は、エレクトリシャンにチーム仕事がきっちり出来る専門家が欲しかったなぁ、ホントは。ま、それはそれ。

要点Ⅱ:ルルが歌手とパントマイムの2人1役で演じられる

これはもう、舞台をご覧になった方には説明不要。この演出では、ルルはふたり一役で登場しています。1幕と2幕では歌手が殆どで、舞踏のルルは起きていることをボーッと眺めていたり、やる気なさそうにしてたり。何のために居るの、と思った方が殆どでしょうねぇ。で、3幕に相当する部分になると、歌手は一切歌わずメインはダンサーになります。無論、繰り返しになりますが、最後の3幕版ではゲシュヴィッツに振られたところも、ルル役歌手さんは聴いているだけです。

このやり方、古くはワイル&ブレヒトの《7つの大罪》という《ルル》とほぼ同時代の作品で最初にはっきりと試みられてますし、パスカル氏の繋がりで言えば、《光の木曜日》のミカエル、エヴァ、ルシファーの「3人1役」アンサンブル、はたまた《火曜日》や《水曜日》の「器楽と歌手の2人1役」を連想するなと言われても無理。実際、数日前に立ち話した折、パスカル氏は「ベルクのスコアは音楽の指示だけでなく、シュトックハウゼン同様に舞台の上の動きがきっちり書き込まれてるんだよねぇ」と仰ってましたっけ。

以上、もう長くなったんで止めるけど、「《ルル》2幕版を、戦後のオペラ創作を知り抜いた世代が21世紀の視点から見返した上演」という上演史的にも極めて重要なプロダクションだった。関係者の皆様、ありがとうございます。お疲れ様でした。

不思議なのは、これがヨーロッパの尖った地方都市劇場との共同制作になってないという事実。ううううむ、なんなんだろうなぁ。

コメント 0